La “cultura” è un carrello della spesa pieno di ogni ben di dio.

La “conoscenza” è una tavola imbandita, piena di piatti

realizzati cucinando ogni ben di dio.

Lungi dal voler scimmiottare l’abilità aforistica di Charles-Louis de Montesquieu o di Oscar Wilde, questa definizione nasce da una sensazione provata visitando, negli ultimi mesi, alcuni dei più importanti musei del mondo dove, immancabilmente, ci si trova intruppati in masse vaganti da una sala all’altra che procedono senza una direzione logica e, spesso, nemmeno spazialmente programmata, affondando gli occhi in opere mirabili, per lo più ammassate alla rinfusa sulle pareti (anche se c’è una logica, è una logica che soddisfa chi ce le ha messe, certamente non chi le va a vedere), con l’unico ausilio di piccole targhe o fogli della dimensione massima di un A4 che riportano, nella maggior parte dei casi, il nome dell’autore, il titolo (se ha un titolo) e l’anno in cui l’opera è stata realizzata. Talvolta (ma è raro) il luogo in cui è stata esposta e (quasi mai) per chi e perché. Se si tratta di ritratti, appare il nome della persona effigiata ma, frequentemente, ce la si cava con uno sbrigativo “Ritratto di popolana”, "Ritratto di fanciulla”, “Ritratto di giovin signore”.

Si ha la sensazione che i curatori dei musei siano tutti concordi nel puntare solo e unicamente sull’effetto “sindrome di Stendhal”, come se quel magma di visitatori si muovesse compatto al grido di “straziami ma di bellezza saziami”.

Era così negli anni ’60, era ancora così negli anni ’80 quando si affacciavano al mondo i primi strumenti elettronici. E poi, ancora, nulla è cambiato quando il mondo si è affacciato al Web e, via via, fino a oggi che viviamo totalmente immersi nelle tecnologie digitali.

E pensare che l’applicazione delle tecniche digitali (ICT/Information Communication Technology, Realtà virtuale, Realtà aumentata, Intelligenza artificiale) non sarebbero utili solo ai fini di una fruizione a distanza dei beni museali, ma permetterebbero di ottimizzare anche la fruizione reale del museo o del sito archeologico. E questo perché - è sconsolante rilevarlo - la maggior parte dei musei (italiani e non) trasforma chiunque vi entri, abile, disabile o diversamente abile, in “inabile”, in una persona impacciata, disorientata, menomata nella sua capacità di comprendere, conoscere, sapere.

Per indagare le ragioni di questo malessere del visitatore dobbiamo partire da due semplici domande: i musei chi li fa? e per chi li fa?

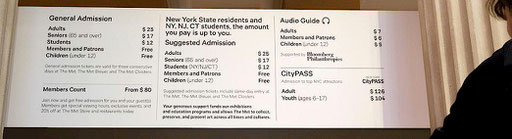

Nella maggior parte dei casi chi “fa” i musei li fa per chi glieli ha commissionati e non per chi li

visiterà. E questo è in contraddizione con una costante del nostro tempo, ovvero il fatto che, per visitarli, spesso – in verità, sempre - si paga un biglietto.

Questo atto trasforma il museo: nel momento in cui io pago per entrare, quel museo è una cosa diversa, molto diversa dalle intenzioni di chi l’ha concepito. In quel

momento il museo si trasforma in un prodotto, parola orrenda forse, ma chiara e inevitabile. Quando pago, l’oggetto del pagamento si trasforma in un prodotto e deve assolvere nuove funzioni.

Anche se è un museo, deve spogliarsi della sua supponenza culturale e porsi il problema di soddisfare chi compra questo prodotto.

Osservando con assiduità le interminabili code di turisti che ogni giorno tentano di accedere ai Musei Vaticani, alla Galleria degli Uffizi, al Louvre o al MET di New York, viene da chiedersi se qualcuno si è posto il problema di ordinarli pensando a loro. O, almeno, per una parte di loro. Certo non può averli progettati per tutti, perché in quelle lunghe code c’è gente di tutte le culture, di tutte le età, di tutte le lingue.

I TRE VOLTI DEL VISITATORE

Se cerchiamo di capire e catalogare questo tipo di visitatori (e, ovviamente, tutti i visitatori di musei e siti archeologici), per grandi linee possiamo individuare tre categorie.

La prima è quella dei portatori di ascolto, ovvero quelle persone che entrano in un museo per convenzione: perché, quando si visita una meta turistica “bisogna” andare anche a visitare i musei.Nella loro città non entrerebbero mai in un museo ma poi cambiano città e ci vanno.

A questa categoria appartiene la maggior parte delle persone che varcano la soglia di un museo o di un sito archeologico. E sono persone disposte ad ascoltare: attraversano una porta e non hanno rotte precise o definite e in genere sono attratti in prima battuta dai musei generalisti, cioè da quelli che offrono un po’ di tutto.

Per un addetto ai lavori, probabilmente, sentir dire che i Musei Capitolini sono un museo generalista, sembrerà una bestemmia, però la sostanza è quella: c’è la pittura, c’è la scultura, c’è l’Ottocento, c’è la storia romana, ci sono gli Etruschi, ecc. ecc. E questo è il classico museo da portatore di ascolto, ovvero un visitatore pronto a ricevere ma non a comunicare, a reagire, a interagire. Questo non vuole dire che il suo livello di attenzione o che la sua predisposizione all’attenzione sia minore, ma è un‘attenzione esclusivamente recettiva.

I PORTATORI DI ESIGENZE

La seconda categoria è quella dei portatori di esigenze. Sono quei visitatori che entrano in un museo elaborando delle rotte precise, che hanno delle esigenze e cercano di appagarle attraverso la visita di un museo.

Sono pronti a ricevere ricercando, quindi non sono passivi (ovvero, non sono comprimibili nella relazione

“quello che mi dai io ricevo”) ma vanno a cercare informazioni e risposte.

Sono pronti a ricevere ma non sono ancora pronti a comunicare, a interagire, cioè a fornire un feedback. Però hanno un livello di attenzione estremo e centrato per obiettivi, specifico e mirato.

Questa è una categoria che frequenta altri tipi di museo, luoghi dove trova una specializzazione, temporale o tematica. E lì pensano (o si illudono) di trovare soddisfazione alle proprie

esigenze.

I PORTATORI DI DOMANDE

La terza categoria, che rappresenta una porzione piccolissima dei visitatori, sono i portatori di domande. Essi sono i visitatori più evoluti, usufruiscono o, meglio, vorrebbero usufruire, del museo incrociando continuamente elementi di interesse verticale e orizzontale. Invertono l’andamento delle proprie piste informative in un’alternanza di input e output, nel senso che ricevono e, una volta ricevuto ed elaborato il dato, vorrebbero restituire degli input all’oggetto, al luogo in cui essi sono immersi, per poi avere altre risposte che possono anche pervenire da altre fonti.

Insomma, allargano e restringono dinamicamente le risposte ottenute e le riutilizzano quindi come

origine di nuove ricerche e interessi. Da ogni risposta elaborano nuovi percorsi, proprio perché sono portatori di domande: quindi non si accontentano del flusso delle informazioni che gli arriva

attraverso ciò che è esposto nel museo.

Hanno un’attenzione altissima, di tipo professionale, che ha i suoi picchi in occasione di sollecitazioni: ogni volta che il museo fornisce loro delle

sollecitazioni, la loro attenzione cresce.

VISITATORE E/O CONSUMATORE?

L’applicazione delle tecniche dell’ICT (quelle che per comodità definiamo ”del virtuale”) in un museo o in un sito archeologico, dovrebbe essere l’elemento che infonde valenza vitale a ciò che è esposto, cioè che permette a qualunque pezzo di quel museo di essere “giusto” per questi tre tipi di visitatori, e quindi di dare soddisfazione a ciascuna delle categorie individuate, prima di tutto in quanto consumatori, ovvero persone che hanno comprato quel prodotto perché bene o male un prezzo da pagare c’era e quel prezzo lo hanno pagato.

Soddisfare le loro istanze arricchisce di interesse una situazione museale che magari è oggettivamente di altissimo interesse ma solo per gli addetti ai lavori, per gli studiosi, ma non lo può essere, se non ci sono queste applicazioni, per uno spettatore che fa parte delle altre categorie che abbiamo enunciato.

Ora, per ottenere questo risultato dobbiamo operare degli interventi che in primo luogo devono rispettare il luogo, devono rispettare il reperto, rispettare ciò che viene esposto e non devono forzarlo a essere qualcosa di diverso da quello che è, perché, altrimenti, tradiamo il prodotto, perché chi ha pagato lo ha fatto per visitare un museo e non la rappresentazione virtuale di un museo.

L’applicazione delle tecniche dell’ICT (quelle che per comodità definiamo ”del virtuale”) in un museo o in un sito archeologico, dovrebbe essere l’elemento che infonde valenza vitale a ciò che è esposto, cioè che permette a qualunque pezzo di quel museo di essere “giusto” per questi tre tipi di visitatori, e quindi di dare soddisfazione a ciascuna delle categorie individuate, prima di tutto in quanto consumatori, ovvero persone che hanno comprato quel prodotto perché bene o male un prezzo da pagare c’era e quel prezzo lo hanno pagato.

La rappresentazione virtuale del museo o dell’oggetto che vi è esposto deve servire a dargli di più, a dargli risposte a quelle domande che in lui erano latenti nel momento in cui ha pagato il biglietto e che si materializzano nel corso della visita.

Se prescindiamo dal nostro bagaglio culturale e da quello degli specialisti, qualunque oggetto esposto in un museo, in sostanza, è una cosa da poco. L’anfora etrusca più preziosa, dal punto di vista merceologico è un oggetto pressoché insignificante.

Diventa di grande valore se rapportata al luogo e al tempo in cui è stata creata e usata. Assume significato se da oggetto si trasforma in una sorta di fermo-immagine, lo snodo di una storia in divenire verso la quale converge tutto il prima e dal quale si dipana tutto il dopo. Se non c’è il prima, se non c’è il dopo, quel vaso, il più bel vaso che ci sia, rimane un vaso, magari ben decorato, dalla forma accattivante, ma niente di più che un vaso. Se prescindiamo dal prima e dal dopo non è nulla. O è poco.

Ne consegue che qualunque elemento noi introduciamo all’interno del percorso museale, sia esso un elemento di realtà virtuale o semplicemente un cartello, una didascalia, un’audioguida, una sequenza di diapositive, deve avere la funzione di collocare ogni reperto (o insieme di reperti) al centro di un flusso informativo che lo esalti in quanto punto di arrivo di un processo evolutivo, giacimento di testimonianze e di informazioni sullo stato dell’arte della tematica in cui si colloca e punto di partenza per la comprensione del processo evolutivo che ne consegue.

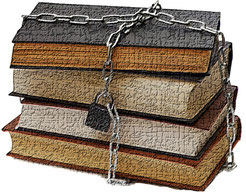

DAL LIBRO CHIUSO AL LIBRO APRIBILE

Tutto questo lo dobbiamo fare predisponendo interventi non invasivi, che rispettino l’oggettività delle opere

esposte e che non obblighino a usufruirne comunque.

Perché il visitatore non è mai rigidamente inserito in una delle tre condizioni che abbiamo descritto precedentemente.

Anche chi inizia la visita in quanto portatore di domande, relativamente a certi argomenti può trasformarsi in portatore di ascolto. E allora non dobbiamo obbligarlo a seguire determinati percorsi: dobbiamo semplicemente offrirgli l’opportunità di approfondire certi argomenti, e secondo l’itinerario a lui più congeniale.

Ovviamente, il concetto informatore del rispetto non deve impedire al museo di attuare tecniche che sollecitino l’interesse verso l’apprendimento (sollecitino, non “costringano”), verso l’allargamento degli orizzonti della conoscenza personale. Per quanto guidata e assistita, la visita del museo deve essere soddisfacente ma non ha l’obbligo di essere esaustiva dei potenziali interessi del visitatore, e di tutti gli argomenti proponibili a monte e a valle di ciò che egli vedrà.

Per comprendere quali siano, in quest’ottica, le potenzialità delle tecnologie digitali, è sufficiente compararle con il tradizionale strumento di trasmissione della conoscenza cui tutti siamo abituati: il libro. La grande diversità tra il libro e i supporti multimediali è il volume, la matericità (non a caso le parole “libro” e “volume” sono sinonimi, perfettamente intercambiabili).

Quanti più sono i bit di informazione concentrati in un libro, tanto più esso è inavvicinabile. Un libro di 200 pagine lo sfogliamo volentieri, ma davanti a un volume di 1000 pagine cominciamo ad avere qualche riluttanza. Se ne ha 2000 tendiamo proprio a non aprirlo.

La quantità crescente di pagine ci frena, induce in noi l’idea di fatica, di smarrimento, di inadeguatezza a fronte dell’impegno richiesto. La bellezza dei supporti elettronici (dai Cd ai Dvd, ai siti Web) è che essi non ci fanno percepire lo spessore: ci pongono di fronte a una sola pagina, sempre perfettamente alla portata del nostro potenziale impegno, qualunque esso sia, e la decisione di addentrarci nello “spessore” è sempre solo nostra e mai condizionata dalla quantità di pagine alle spalle di quella che stiamo consultando, quantità che esiste ma di cui noi non possiamo percepire l’entità.

La non percezione dello “spessore” ci rende più disinvolti, agili, disponibili: ci permette di

addentrarci ovunque senza pregiudizi di natura culturale, operativa, logistica, temporale. Impedisce al nostro “colpo d’occhio” di fare una stima di quanto tempo (e impegno) ci vorrà per

soddisfare un nostro contingente interesse.

Quando il supporto multimediale è ben concepito vi dedichiamo molto più tempo di quanto avremmo preventivato a priori perché entriamo in un percorso che sollecita il nostro interesse a procedere,

pagina dopo pagina, link dopo link, gratificati dal fatto che la risposta ai nostri quesiti è sempre a portata di mano e non la dobbiamo cercare tra mille pagine.

DA PERCORSI OBBLIGATI A PERCORSI APERTI

Alla mancanza di “spessore”, poi, si aggiunge la non rigidità dei percorsi. Di fronte a qualunque reperto ognuno di noi è sollecitato a interessi di natura diversa che possono essere soddisfatti addentrandosi in percorsi di conoscenza di tipo verticale o orizzontale. Per meglio comprendere significato e valore dell’oggetto esposto in una bacheca possiamo essere interessati a conoscerne il prima e il dopo. Oppure, orizzontalmente, desideriamo compararlo con i reperti analoghi e contemporanei provenienti da altre aree (i vasi di Cerveteri e quelli di Tarquinia, quelli Greci e quelli usati sulle sponde del Nilo). Ma possiamo anche essere interessati a una conoscenza in profondità, come quel reperto veniva prodotto, commercializzato, utilizzato.

Di fronte a questo tipo di istanze, il libro si rivela rigido, poco funzionale; ci obbliga a trovare le

risposte seguendo i suoi percorsi prestabiliti, ci fa perdere tempo, slancio, entusiasmo.

Il supporto informatico, invece, può farci risparmiare tempo e accrescere il nostro slancio e il nostro entusiasmo. Si adatta alle nostre esigenze, ci permette di cambiare idea: possiamo indagare

in senso verticale per poi esplorare orizzontalmente e in qualunque momento cominciare a scavare in profondità per poi magari, da qualunque punto, riprendere il nostro percorso in senso verticale

o orizzontale.

Queste infinite possibilità di approfondimento e la loro totale adattabilità allo status di qualunque visitatore ci devono convincere che l’immagine associata solitamente all’espressione “museo virtuale”, ovvero una sala o una postazione in cui possiamo assistere alla ricostruzione di un determinato “mondo”, deve essere superata ed estesa. Non deve essere certo eliminata perché la sua funzione è fondamentale soprattutto in relazione ai “portatori di ascolto”, che rappresentano la maggioranza dei visitatori dei musei, visitatori che hanno bisogno di essere guidati per mano e sono ben pronti a recepire. Ma la stessa tecnologia deve essere utilizzata per soddisfare le esigenze dei visitatori più evoluti, quelli che sono in grado di costruirsi percorsi di indagine personale e possono decidere in ogni momento di invertirli o direzionarli diversamente.

DA CONTENITORE A MOTORE DI CULTURA

Solo se riesce a dotarsi di strumenti in grado di rispondere a queste esigenze, il museo da “contenitore di cultura” può trasformasi in “motore di cultura”.

La possibilità di addentrarsi in percorsi di conoscenza al tempo stesso agili ed esaurienti trasformerà il visitatore in una persona arricchita culturalmente, che una volta tornata a casa non si limiterà a esclamare “ho visto un vaso bellissimo”, ma saprà raccontare, attraverso quel vaso, un frammento di storia e di esperienza umana.

Soprattutto, però, saprà qualcosa di più di sé stesso, della civiltà in cui è immerso e di cui è espressione. Perché, a cosa serve rappresentare il passato nella maniera migliore se non a comprendere il presente, a comprendere noi stessi?

Essere “motore di cultura” vuol dire fornire strumenti di miglioramento a chi in quella cultura vive e agisce.

Se non ne usciamo migliori, la visita a un museo (e il museo stesso) non serve assolutamente a nulla.

TORNA A

RuvidaMente

RuvidaMente